「キーワード選定が大事とはよく聞くけれど、正直どう進めたらいいのかわからない…」

そんな風に悩んでいませんか?

「なんとなく検索数が多そうな言葉」を選ぶだけで、成果につながらない記事ばかり量産してしまって結果につながらないなど経験をしたことはありませんか?

結論から言えば、成果につながるSEO記事には「目的から逆算したキーワード選定」が欠かせません。

キーワードを間違えると、どれだけ時間をかけて記事を書いても、読まれず・売れず・評価されないという悪循環に陥ってしまいます。

この記事では、初心者の方でも実践できる「成果を出すためのキーワード選定手順」を7ステップに分けてわかりやすく解説します。市場分析から優先順位付けまで、一連の流れを丁寧にお伝えしていきます。

最後まで読めば、「検索ニーズを的確にとらえたキーワードを見つけ、集客からコンバージョンまでつなげるための具体的な手法」が身につきます。

これからSEO記事に取り組む方や、今の成果に伸び悩んでいる方にとって、確かな指針になるはずです。

コラム記事を書く目的について

コラム(ブログ)記事を書く目的をはっきりさせましょう。

コラム記事を書く主な目的は、大きく分けて下記の3つがあります。

- 記事をきっかけに商品購入やサービス申し込み(=CV)を増やすこと

- 商品やサービスに関係するテーマ(キーワード)で検索される回数を増やし、専門的な信頼を高めること

- 役に立つ記事を作ることで、他のサイトから紹介(=被リンク)してもらい、サイト全体の評価を上げること

どれを重視するかは、サイトの内容や扱う商品・サービスによって少し変わりますが、ほとんどのサイトは「記事からのCV獲得」、つまり記事を通じて売上を伸ばすことを一番の目的にしています。

そこで、これからは「記事からのCV獲得」に絞って、詳しく説明していきます。

キーワード選びが重要な理由

「記事をきっかけに商品購入や問い合わせ(=CV)を増やしたい」と考えている場合、キーワード選びはとても大事なポイントになります。

主な理由として、下記2つがあります。

- 適切なキーワードを選定することで、商品やサービスに興味のある人を集客できる

- 適切なキーワードを選定することで、検索エンジン経由の流入を最大限にまで高められる

商品やサービスに興味のある人を集客できる

記事にたくさん人が集まっても、商品やサービスに興味がない人ばかりでは意味がありません。

たとえば、ホームページ制作を売りたいのに、「美容」についての記事を書いてしまったら、美容に興味がある人しか集まりません。

これでは、せっかく記事を書くために使った時間やお金がムダになってしまう可能性が高いです。

さらに、サイトのテーマ(今回はホームページ制作)からズレた内容を書くと、Googleの評価も下がってしまうリスクがあります。

逆に、たとえば「ホームページ運用のコツ」のような記事を書けば、ホームページに興味のある人が集まりやすくなります。

その中から、「ホームページの運用も頼みたい!」と思ってくれる人が出てくるかもしれません。

つまり、正しいキーワードを選ぶことで、見込み客をしっかり集めることができます。

検索エンジン経由の流入を最大限に高められる

自社の商品やサービスに興味のある人を集客したいのは競合も同様です。

また、検索結果では必ずしも商品やサービスが一致する競合ばかりではなく、それ以外の「SEO上の競合」も存在します。

自社のサイト全体に対する評価がまだ低く、競合が高いと想定できる場合、検索ボリュームが多いキーワードではなかなか上位表示することが難しいです。

そのため、自社がランキング上位を獲得できる可能性が高く、流入もできる限り多く見込めるキーワードを適切に選定することが非常に重要です。

キーワードの選定が適切でない場合、上位を獲得できず、結果として流入がなく、記事にかけたコストが無駄になってしまうというケースも多々あります。

キーワードを選定する時点でどれくらい上位表示が狙えるのかを判断することは、重要な仕事の一つと言えます。

キーワード選定の手順

キーワード選定の手順は下記の7ステップになります。

- メイントピックの特定

- 3C軸(市場、競合、自社)でキーワード候補の洗い出し

- キーワードをサブトピックごとにクラスタリング

- 自社サイトがすでに順位を獲得していないか確認

- クラスタリングしたキーワードを検索意図でグルーピング(任意)

- キーワードごとに「ビジネスに役立つかどうか」で優先順位の決定

- 検索ボリュームと難易度からキーワードの優先順位の決定

メイントピックの特定

サイトがテーマとしているメイントピック(メインキーワード)を特定します。

メイントピックとは、「このサイトは一言で何について書かれているのか?」ということです。

たとえば下記のような感じです。

- ダイエットについてのサイトなら、メイントピックは「ダイエット」

- クレジットカードを紹介するサイトなら、メイントピックは「クレジットカード」

- 自動車保険を売りたい会社のサイトなら、メイントピックは「自動車保険」

実は、ほとんどの場合はもうすでに決まっています。

なぜなら、サイトを作る目的があるからです。 たとえばあなたが何かの商品やサービスを売りたいなら、

「誰に」

「どんな悩みを」

「どんな方法で解決したいか」

が決まっているはずです。

その「解決したい悩み」と「提供するもの」が、そのままメイントピックになることが多いです。このメイントピックで調べる人は、ニーズが明確化されているかつ、購買意欲が高い顕在層と言われる人の確率が高いです。

例えば、弊社はWebマーケティングの支援をしています。

だから、心灯のサイトで集めたいのは、「Webマーケティングを改善したい!」 と思っている人たちです。

この場合、メイントピックは自然と【Webマーケティング】になります。

もちろん、サイトの状況によってはキーワードという形で表せないもっと潜在的なニーズに基づいたキーワード選定を行うこともあります。

ユーザーは必ずしも専門用語を知らない

でも、ここで注意しないといけないことがあります。

それは、「Webマーケティング」という言葉を知らない人もターゲットになりうるということです。

たとえば、下記のようなキーワードで調べる人も

- 「Web集客」

- 「ホームページ 集客できない」

そんな人たちが、

結果的にWebマーケティングに興味を持つかもしれません。

つまり、検索する言葉はなるかもしれない、ということです。

- 「Webマーケティング」だけではなく

- 「Web 集客」とか「ホームページ 集客できない」

こういった、まだはっきり「これが欲しい!」と気づいていない悩みを持っている人たちのことを潜在層(せんざいそう) と呼びます。

しかし、潜在層は、「これが欲しい!」と気づいていない状態のため、記事をきっかけに商品購入や問い合わせ(=CV)に繋がりにくいです。

なので、順番としては、

- まずは【顕在層向け】のコンテンツ(=明確なキーワード)を作る

- 顕在層向けである程度結果が出たら、【潜在層向け】に広げていく

という流れが一般的です。

3C軸(市場、競合、自社)でキーワード候補の洗い出し

キーワードを漏れなく洗い出すために、有効なフレームワークとして3C軸を利用しキーワード候補を洗い出します。

市場:メイントピックからキーワード候補を洗い出す

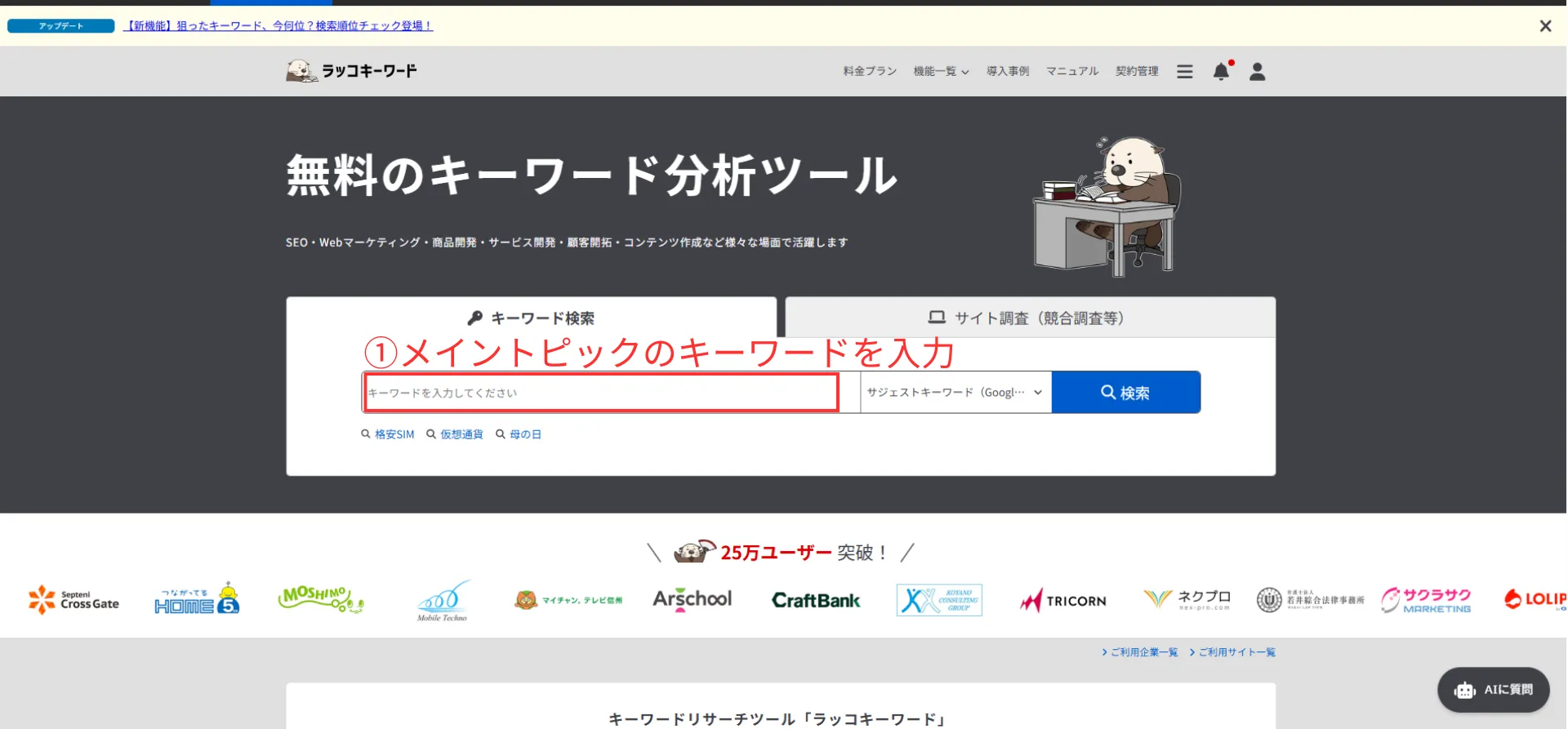

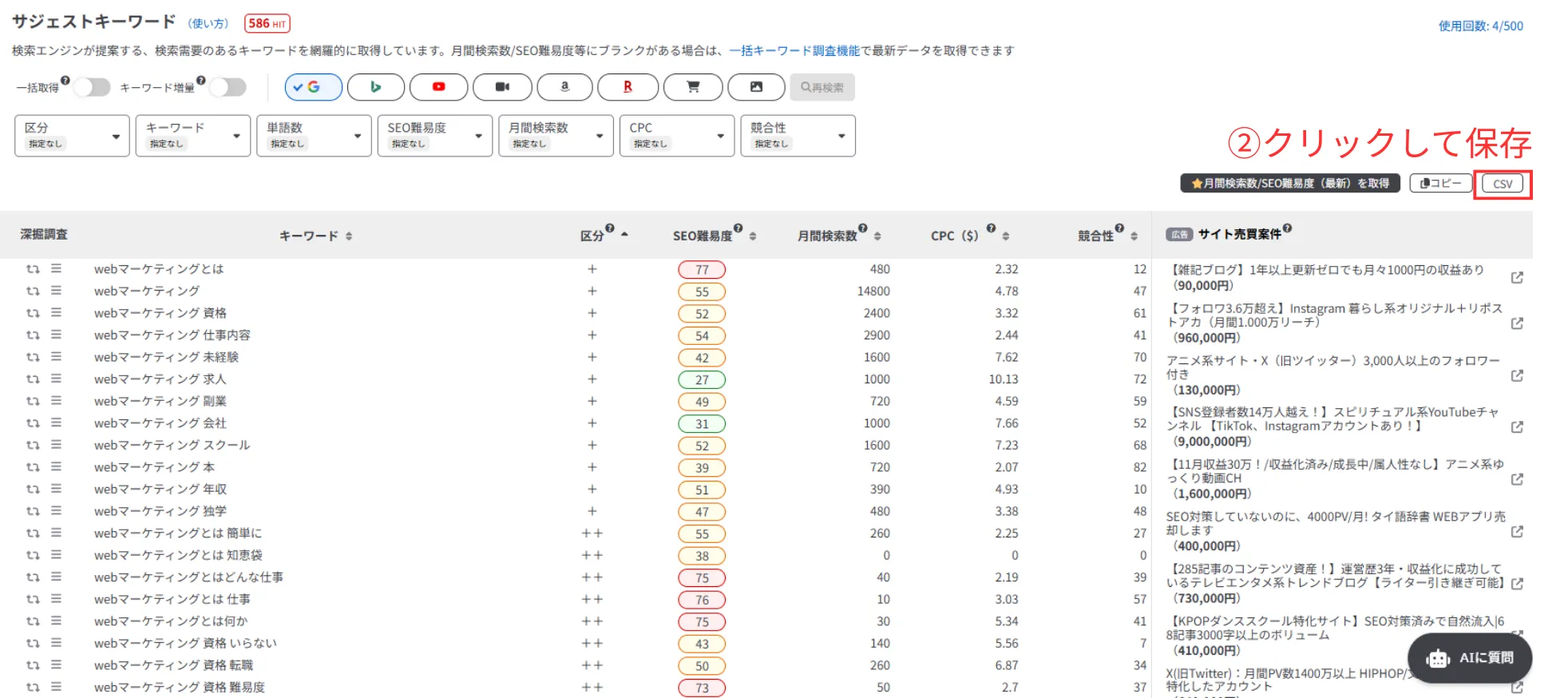

メイントピックをSEOツールで調べていきます。メイントピックを調べるツールは色々ありますが、比較的低額から始められるラッコキーワードの有料プランを使用していきます。

まずは、ラッコキーワードから、メイントピックを入力して検索をします。

その後、右側のCSVを押して、好きな場所に保存してください。

競合:競合が取得しているキーワードから候補を洗い出す

競合調査ツールを使うことで、他の会社がどんなキーワードで集客しているのかを調べることができます。そこから、自分のサイトに使えるキーワードの候補を見つけることができます。

そのために、まず「競合」を決める必要があります。珍しいサービスでなければ、競合を見つけるのはそれほど難しくありません。

たとえば、「Webマーケティング」と検索して出てくる「Webマーケティング◯◯」のような記事には、いくつかの企業が紹介されています。これらの企業が、あなたにとっての競合になります。

ただし、注意点があります。競合の会社がブログ記事(コラム)を書いていない場合、キーワードの参考情報があまり得られません。なので、まずその会社がコラムを出しているか確認しましょう。

競合を2〜3社選んだら、その会社のホームページのURL(特にコラム記事のページ)を競合調査ツールに入力して調べます。すると、その会社が使っているキーワードの一覧が表示されるので、それをエクスポート(保存)しておくと便利です。

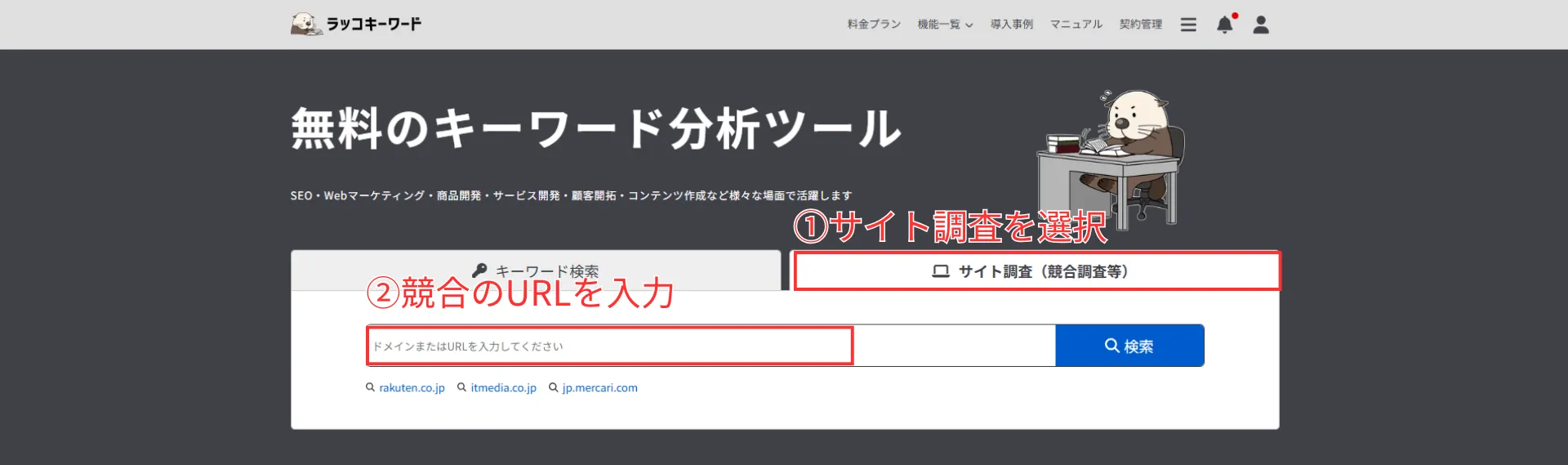

「ラッコキーワード」の有料版の獲得キーワード調査で競合調査ができます。使い方を説明していきます。

ブログに力を入れている企業のサイトURLをコピーして、ラッコキーワードのサイト調査(競合調査等)を選択して、URLを貼り付けたら検索をします。

すると、競合が獲得しているキーワードが出てくるのでCSVで保存してください。

自社:自社がすでに取得しているキーワードから候補を洗い出す

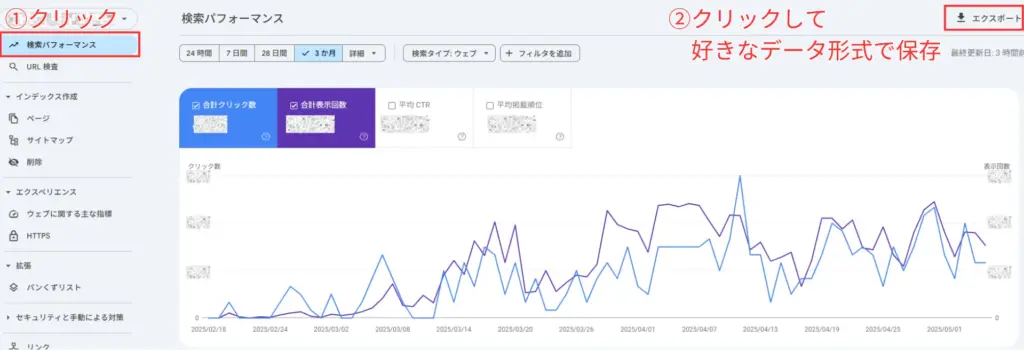

Google Search Console(サーチコンソール)を利用して自社が取得しているキーワードから候補を洗い出します。

サーチコンソールはGoogleが無料で提供しているSEOツールです。

自社サイトのインデックス状況やページやクエリ(キーワード)ごとのクリック数、表示回数、CTR、平均順位を最も正確に反映しており、SEO担当者にとって欠かせないツールと言えます。

様々な場面で役に立つサーチコンソールですが、今回は自社が取得しているキーワードのうち、現在、存在しているページでは対応できないキーワードを取得するのに利用します。

なお、Webサイトの管理者のみ使えるツールであるため、管理者ではない場合はこの手順をスキップしてください。

左側のサイドバーにある「検索パフォーマンス」、または「検索結果」をクリックください。(サイトによって表示が異なります。)

画面右上の「エクスポート」ボタンをクリックしてください。

「Googleスプレッドシート」「Excel」「CSV」から好きな形式でダウンロードしてください。

クエリのシートから、30位以上のものを抜き出してください。29位以下のものは、新規に記事を書く必要は低くリライトで改善することをオススメします。

最後にエクスポートして、キーワードを保存します。

キーワードをサブトピックごとにクラスタリング(=グループ分け)する

次のステップは、集めたキーワードを「意味のまとまり(グループ)」ごとに整理する作業です。これをクラスタリングといいます。

クラスタリングってなに?

クラスタリングとは、似たような意味を持つキーワードをまとめることです。

たとえば…

- 「Webマーケティング 仕事内容」

- 「Webマーケティング 業務内容」

この2つのキーワードは言い方が違うだけで、検索して出てくる内容はほとんど同じになります。

Googleは、「この2つの言葉はほぼ同じ意味だな」と理解して、似たような検索結果を表示してくれるのです。

サブトピックってなに?

「サブトピック」は、1つの大きなテーマ(メイントピック)から派生した小さなテーマのことです。

たとえば、「Webマーケティング」という大きなテーマの中に、

- 仕事内容

- 求人

- 勉強方法

などの小さなテーマ(=サブトピック)があるイメージです。

どうしてクラスタリングが必要なの?

Googleは、「検索する人が何を知りたいか」をとてもよく理解しています。

だから、記事を作るときは同じ意味のキーワードを1つの記事にまとめて書くのが正解です。

逆に、似た意味のキーワードごとにバラバラの記事を作ってしまうと、内容が重複して評価されにくくなります。

クラスタリングする場合

手動で行う場合は、これまでにエクスポートしたキーワードリストを一つにまとめ、一つ一つのキーワードを確認し、ユーザーニーズ(求めているページの内容)が同一であると思われるキーワードのうち検索ボリュームがより多いキーワードを、それらを代表するキーワードとしてグルーピングしていきます。

自社サイトがすでに順位を獲得していないか確認する

記事を作る前に大事なことがあります。

そのキーワードで、すでに自社サイトが検索結果に出ていないかを確認することです。

たとえば、自分のサイトがそのキーワードで30位以内に入っている場合、

すでにその内容の記事を出している可能性が高いです。

その場合は、新しく記事を作るのではなく、すでにある記事をリライト(書き直し)して強化する方が効果的です。

なので、新規記事のキーワード候補からは外しておきます。

キーワードごとに「ビジネスに役立つかどうか」で優先順位の決定

次のステップでは、それぞれのキーワードが、どれだけ自社のビジネスに役立つか(=貢献度)を考えて、重要度を決めていきます。

なぜなら、そもそも記事を書く目的は「記事を読んだ人が商品を買ったり、サービスに申し込んだりしてくれること(=CV)」だからです。

でも、キーワードによっては、その内容が自社の商品やサービスと全く関係ないこともあります。

例えば、ユーザーが「在宅ワーク 主婦」と検索していても、自社が主婦向けの在宅ワークを提供していなければ、そのキーワードで記事を書いても意味が薄いです。

(※もちろん「専門性を高めるための記事を書きたい」や「被リンクをもらいたい」といった目的があるなら話は別です。)

検索結果を見て、どれくらいビジネスに役立つかを判断する

キーワードだけを見ても、ユーザーの本当のニーズ(=検索意図)は分かりにくいことがあります。

そこで、実際にGoogleでキーワードを検索し、検索結果のタイトルや説明文(ディスクリプション)を見てみましょう。

「このキーワードで検索している人は、何を解決したいのか?」を想像するのが大事です。

その上で、次の2つのタイプのどちらに当てはまるかを判断し、スプレッドシートに記録していきます。

【タイプ①】記事内で自社の商品やサービスを紹介できそうなキーワード

- 検索結果の上位10件のうち、5つ以上がコラム記事(ブログなど)

- かつ、記事内で自社サービスを自然に紹介できる可能性がある

→ このタイプは、記事化の優先度が高いキーワードです!

【タイプ②】サービス紹介が難しそうなキーワード

- 検索結果にコラム記事がほとんどない(0~3件)

- または、検索ニーズが自社のサービスとまったく関係ない

→ このタイプは、今回の対象から外しましょう。

より細かく分類して、優先順位を正確に決めたいときは?

もし、記事を作成するキーワードの優先順位をさらに細かく判断したい場合は、次の4段階に分けるのがオススメです。

| スコア | 意味 | 例 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 3 | 悩みに対して、自社のサービスが最適 | Webマーケティング SEOコンテンツ 松山 | 松山市でSEOコンテンツ制作をやっているところがない。 |

| 2 | 他社でも解決できるけれども、自社でも対応可能 | Webマーケティング SEO対策 | 自社でも解決できるが他社でも可能。 |

| 1 | 少しだけ自社が関連している | 集客 | Webマーケティングでもできるが、他にも選択肢が多い。 |

| 0 | 自社とまったく関係ない | 動画制作 | 動画制作を行っていないためサービス紹介は難しい。 |

最初は難しく感じるかもしれませんが、実際に検索してみて、検索結果を「よく観察する」ことが大事です。

経験を積むうちに、キーワードを見るだけで「これはいけそう」「これは難しいな」と判断できるようになります。

まずは1つひとつ丁寧に取り組んでみましょう。

それが、SEOを使って成果を出すための第一歩になります。

検索ボリュームと難易度からキーワードの優先順位を決める

検索される回数(検索ボリューム)が多いほどチャンスは大きい

たくさん検索されているキーワードほど、多くの人に記事を見てもらえる可能性が高いので、基本的には優先度が高くなります。

ただし、検索される数が多いキーワードは、それだけライバルも多く、上位に表示させるのが難しくなります。

自社の「ドメインパワー」に合った難易度のキーワードを選ぶ

「ドメインパワー」とは、あなたのWebサイト全体がどれだけ信頼されているかの指標です。

- ドメインパワーが高いサイトは、検索される数が多くて難しいキーワードでも上位に表示されやすいです。

- 逆にドメインパワーが低い場合は、自社の力に合った「競合が弱めのキーワード」を選ばないと、なかなか上位に表示されません。

ドメインパワーを調べる方法はいくつかありますが、本サイトは無料で利用できるMozBarで説明します。

まずChromeの拡張機能であるMozBarをダウンロードしてください。拡張機能をオンにすると、検索結果上でMozが独自に設定した指標が見られるようになります。

ドメインパワーを表す指標は、DA(ドメインオーソリティー)です。DAは下記のように定義されています。

Domain Authority® (DA) is a search engine ranking score developed by Moz. It predicts how likely a website is to rank on search engine results pages (SERPs) compared to competitors. The score ranges from 1 to 100, with higher scores indicating a greater ability to rank.

- It’s relative: DA compares your website against others, so it’s most useful for benchmarking your performance within your industry.

- Calculated using backlink data: Domain Authority is based on data from our robust Link Explorer web index and uses dozens of factors in its calculations. However, the quality and quantity of backlinks pointing to your site heavily influence your DA.

- It is not static: As search engines and websites evolve, your Domain Authority score may fluctuate.

ドメインオーソリティ®(DA)は、Mozが開発した検索エンジンランキングスコアです。これは、ウェブサイトが検索エンジンの検索結果ページ(SERP)で競合他社と比較してどの程度上位に表示される可能性を予測するものです。スコアの範囲は1から100で、スコアが高いほど上位表示の可能性が高くなります。

- 相対的です:DAは自分の Web サイトを他の Web サイトと比較するため、業界内でのパフォーマンスのベンチマークに最適です。

- 被リンクデータを使用して計算:ドメインオーソリティは、当社の堅牢なLink Explorerウェブインデックスのデータに基づいており、数十の要素に基づいて計算されます。ただし、サイトへの被リンクの質と量は、ドメインオーソリティに大きく影響します。

- 静的ではありません。検索エンジンや Web サイトが進化するにつれて、ドメイン オーソリティ スコアは変動する可能性があります。

参考サイト:Domain Authority: What is it and how is it calculated – Moz

自分のサイトのドメインパワーを把握してから、検索キーワードを調べて1ページ目に表示されている競合がどの程度のDAかを調べます。

自分のサイトのDAより低いサイトが何個あったかを、スプレッドシートに明記しておけば後で見直したときに優先順位の判断がつきやすくなります。

また、キーワードの優先順位を決める際には、相対的な視点が重要です。実際の検索結果や表示されるページのコンテンツの質を確認し、自分のサイトのドメインパワーや今後作成する記事の質も踏まえた上で、どのキーワードから取り組むべきかを検討していきましょう。

まとめ

コラム記事(ブログ記事)を書く最大の目的は、「記事を読んだユーザーに商品購入やサービス申し込み(CV)をしてもらうこと」です。そのためには、記事の内容が読者のニーズに合致している必要があり、その鍵となるのがキーワード選定です。

キーワード選定の重要性は、以下の2点に集約されます。

- 興味関心の高いユーザーを集められる

- 検索エンジン経由の流入を最大化できる

これを実現するためには、以下の7ステップを踏んでキーワードを選定・整理していくことが効果的です。

- メイントピックの特定

- 3C分析(市場・競合・自社)でキーワード洗い出し

- キーワードのクラスタリング(サブトピックごとに整理)

- 既存記事との重複チェック(リライトか新規か判断)

- 検索意図に基づいたグルーピング(任意)

- ビジネス貢献度による優先順位の設定

- 検索ボリューム・難易度に基づく最終的な優先順位の決定

特に、まずは「顕在層」向けの明確なニーズを持つユーザーに向けた記事を優先的に作ることが成功の近道です。顕在層で成果が出てから、徐々に潜在層向けの記事へと広げていきましょう。

キーワード選定は非常に重要な作業です。適切なキーワードを選び、戦略的に記事を作成することで、CVを獲得しやすくなり、結果として事業全体の成果にもつながります。

\キーワード選定のフォーマットをプレゼント/